第1172回「見残し海岸~その① グラスボート」

8月16日

昨年の夏は、土佐清水市の 竜串海岸をご紹介したのですが(竜串海岸 冒険散歩) ご好評を頂きましたので、今年は第2弾!竜串海岸の近くの見残し海岸をご紹介しましょう。

高知市から車で3時間の景勝地。見残しとは変わった名前ですが、ジョン万次郎の漂流記を書いた河田小龍が「見残しの景」と名付けたと伝えられ、それより千年以上前に訪れた弘法大師も、難所のあまり「見残した」であろうからと言われています。

見残しへは、船で渡ります。車で行けないことはないのですが道が細く、駐車場からも山道を30分くらい歩くそうで、断念。「竜串観光汽船」さんの海中が見られるグラスボートで行くことにしました。ニュース映像でもよく見かけるので、乗船を楽しみにしていました。

こちらがグラスボートです。見残しへの定期便は、日に10便。「見残し海岸を見学したい方は14:30の出航便までに乗船をお願いします」とホームページにあったので、少し早い13:10発の便に乗ることにしました。写真を撮りつつ一回りするのに、最低でも1時間はかかると思ったからです。最終便に乗り遅れたら、大変ですからね!

チケット売り場で「水がないので、持って行った方が良いですよ」とのアドバイス。確かに、熱中症と隣り合わせの過酷な時期ですからね。この時は県外からの家族連れなど、10人ほどが乗船しました。お天気もまずまずで風もなく、これなら酔わなそうとホッとしました。

見残しへは、20分ほどです。すぐ目の前に半島が見えています。

太平洋に突き出した千尋岬(ちひろみさき)。その西南部が見残し海岸です。あそこを歩くのかー。

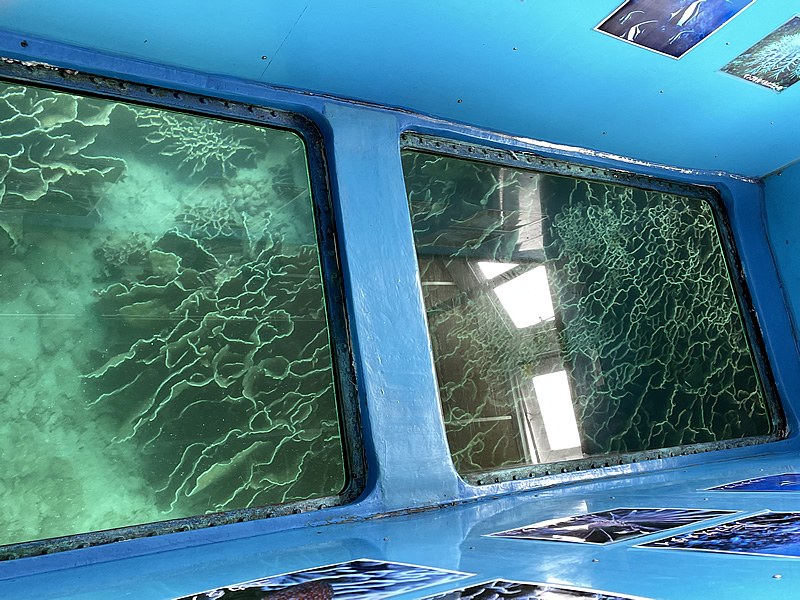

海中を、次々とサンゴや魚がよぎっていきます。この日はあいにく南の海上で台風が発生し、海にうねりがあり「透明度は今ひとつ」ということでした。でもかつて 足摺の海で泳いだ者としては、海中を飛ぶように過ぎ去る景色が懐かしくも新鮮で、見飽きませんでした。

ここには日本最大級のシコロサンゴ群体があり、2千万年の時を刻んでいる天然記念物だとか。永年 竜串湾のサンゴの保護活動をなさった船長さんが、説明をしてくれました。

餌をまくとソラスズメダイかな、空色の小魚が群がってきます。船長さんが時間をかけて餌付けに成功したという、フエフキダイも寄ってきました。うわ~、これ海中で見たい!飛び込みたい!でも、水着ないし…。残念です。

船が見残しの桟橋に着きます。海が穏やかなときには、透明度が高くていわゆる「浮いて見える」状態らしいのですが…。でも、今日だって十分きれいなんですけどね。

見残しの桟橋には、前の船で訪れた皆さんが到着を待っています。船が着くと船長さんが、散策する私達に説明してくれます。「次の船に乗るなら40分後なので、全部見るのは無理ですから、半分の【蜂の巣城】で引き返して下さい」とのこと。でもスポット全部の写真を撮りたかったので、「次の次の便にします」と伝えました。それなら1時間20分あるので、ゆっくりと見られるはずです。

桟橋には「県民が選んだルック土佐10 見残 高知県知事 溝渕増巳」の碑が。溝渕知事って、昭和30年から昭和50年の知事さんですよ?その時代に「県民が選んだ観光地ベスト10」みたいなのに入ってたんですね。昔はここ、今よりもっとメジャーだったのかもしれません。

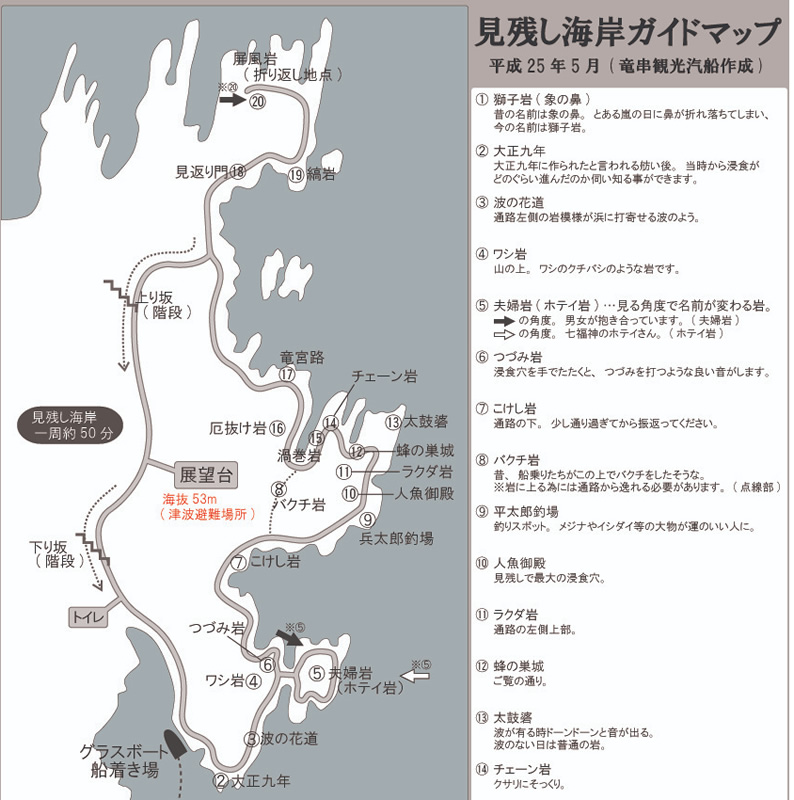

これが竜串観光汽船さんのホームページに掲載されているガイドマップで、実にわかりやすいです!(掲載の許可を頂きました)なんと見所が20ヵ所も記載されていて、ここにも全部載せきれません。一周するのにおよそ50分のようです。もちろん、とうてい覚えきれないため 印刷して持参しました。

当然、岩場を歩くため足下はスニーカー、日よけ付き帽子、水も準備して用意万端、のはず。

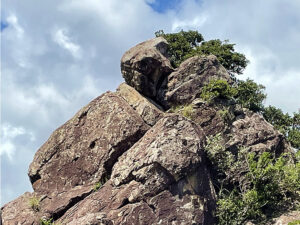

さあ、出発です!最初は船の後ろの向こう岸の先端に見える①【獅子岩】。昔は象の鼻と呼ばれていたのが、嵐の日に鼻が折れてしまったとか。なんだかイノシシっぽくも見えます。

こちら側の岸の右にあるのが、②【大正九年】と記載された舫い(もやい)跡。舫いとは船を繋ぎとめることで、船の綱を結んだ柱の跡です。

「大正九年」の文字が読み取れる柱。御影石(花崗岩)で作られており、今でも当時のままに残っています。大正9年は1920年ですから、百年以上が経っているわけですね。

これは見残しの岩を使った柱で、風と波で浸食された様子がよくわかります。なめらかで、まるでアート作品のようです。

竜串・見残しは新生代第三紀、約2000万年前の竜串層と呼ばれる地層で、砂や泥が固まってできた非常に軟らかい岩なのです。風雨や波の影響を受け、岩肌が蜂の巣状に穴があいていくのが特徴です。次回は、この見残しの奇岩スポットをご紹介していきますね。お楽しみに♪